特に1969年7月14日(月)付の「立命館学園新聞」が3面に掲載した論説記事の中で氏名等を特定し死去の事実に言及したことをきっかけにして、立命館大学の学生に広がったと言われている。

記事の全文は以下の通りである。ペンネーム「レスカ」で書かれているが立命館大学全共闘の関係者とみられる。

この時点で全共闘側が死去の報を知り衝撃を受けたこと、また死因について直ちに思い当たるものがないことなどがわかる。

『高野さんの〝死〟を生きよ』

『高野さんの〝死〟を生きよ』68~69年学園闘争の中で、ぼくたちは、よく「自己否定」、その主体である「全共闘」という言葉を日常用語として使う。しかし、「自己否定」「全共闘」の言葉の持つ意味、その言葉を吐くぼくたちのレーゾン・デートルをはっきりと踏まえているのだろうか。それを踏まえてないかぎり、僕たちは、今から語ろうとする、一人の立命闘争における同志の死を単なる生物学的な死へと陥しいれ、「自己否定」、「全共闘」は単なる薄ぺらな言葉、死んだ言葉でしかなくなり、ぼくたちの思想を語らない。

中川会館封鎖、恒心館封鎖、機動隊導入で先頭になって闘っていた日本史闘争委員会3回生高野悦子さん、6月24日、下宿で自殺。それは、(直接的な原因は何であれ)死という形態をとることによってか、立命闘争、全共闘運動を貫徹できえなかったという意味において、立命闘争の内の死、立命闘争に関わり、関わった者すべての死であり、覆ってはいてもぼくたち一人一人が厳としてもっている恥部として視ねばならない。

「自己否定」の思想をぼくたちは全共闘組織運動の原点として設定する、自己否定とは、自からの存在領域をたしかめ、存在証明をいかにして得るか、そこに始点をもつ。存在はハイデッガーのいう如くには、存在それ自身としては、認知しえず、情況と自己とのかかわりの中から実践的直観として認識の第一歩は始まり、それをバネにして、存在形態(労働力商品化として外部にからめとられ歪曲されている)につきあたる。その存在形態に対する反逆をただちに準備するが、反逆こそは、自己限定に他ならない。(具体的な学園闘争では、ここからここまでが自らの領域であるという〝占拠〟となって発現する)しかしながら自己限定は、単なる他者と自己の区別にすぎず、自己限定は自己権力と高められる。(個別学園闘争から全国学園闘争への転化は、その過程として位置づけられる)

かかる過程において、 「自己否定」は、自己限定-自己権力へと不断の円環の体系を成就する。

そうであるならば、「自己否定」-自己権力の思想は、自己と全共闘組織を無媒介的に連関させるのではなく、全共闘→反-全共闘→全共闘という全共闘と自己との葛藤の中からしか、同一地平を見い出し得ないのである。

自己と目標が一致する組織の運動は、ほとんど100%善であり、その組織に敵対するものは100%悪であるという、「100%善玉、100%悪玉主義」に対しては、ぼくたちは、従来、反スターリニズム、直接民主主義などを組織原則として貫徹するべきだと主張してきたが、「自己否定」の思想、その主体としての全共闘の運動は、それらをもっともよく実現する可能性がある。しかし反面、少しでも、「自己否定」の過程が断絶したり、それが意識化されてないとするならば、「自己否定」する自己との乖離はまぬがれ得ない。全共闘運動は、高い意識性と思想性が要求されるのである。

高野さんの死は、まさに自己と全共闘運動の乖離の極限状況だといえる。自己限定-自己権力へ至る手段である「全共闘」が自己の内では「自己否定」的にとらえるにもかかわらず、現実的に「自己否定」の過程が中断する時「全共闘」は自己に敵対する。

かかる二律背反を死でもって清算した〝高野さんの死〟を生きる者としてぼくたちを位置づけるとするならば、ぼくたちは「自己否定」を全共闘組織・運動の中で貫らぬく以外に道はない。(『ある視角─「自己否定」の思想』「立命館学園新聞昭和44年7月14日」(立命館大学新聞社、1969年))。

高野悦子の三十五日法要は1969年7月28日(月)、京都市下京区高倉通五条下ル堺町の宗仙寺で営まれた。原田方で一緒に下宿していた友人やワンゲル部の部員らも参列した。宗仙寺は京都で数少ない曹洞宗の寺院である。

父・三郎は1976年に「昭和44年6月、あのいまわしい時から6年余の歳月が経ちました。昨年は個人の七回忌にあたりましたので、命日の6月24日には永代供養をお願いしてある京都の宗仙寺に夫妻で回向をしてまいりました」(高野三郎『あとがき』高野悦子「二十歳の原点ノート」(新潮社、1976年)、同「二十歳の原点ノート[新装版]」(カンゼン、2009年))と書いている。宗仙寺には高野悦子に関する記録が現存しない。

法要の際、礼状を兼ねた「カッコよ安らかにねむれ─」と題した三つ折りのしおりが、参列した高野悦子の友人や知人に対して遺族から渡された。

このしおりが日記に関する初めての印刷物であり、その構成内容は「二十歳の原点」(1971年)に至るまで影響している。貴重な資料を関係者が保管していた。

☞二十歳の原点巻末・高野悦子略歴「愛称「カッコ」」

京都・立命館大学に在学中のところ、昭和44年6月24日午前2時30分、まだ若い人生に自からピリオドをうち永眠いたしました。

年齢、20年5ヵ月余のあまりにもはかない人生でありました。

多感な青春時代を激化する学生運動の渦中に置き、騒乱と変動の社会に真理を求めながら苦悶した様子はいじらしく、いとおしくてなりません。故郷を遠く離れた彼の地で、孤独感にさいなまれながらも、自己への挑戦を試み、道理を求めて精一杯努力しながら力つきたものと想われますが、無念という他はありません。

幼年時代から小学校、中学校、高等学校、そして大学生活と、かず多くの方がたから「カッコ」の名で愛されお世話になりましたが、ひと方ならぬ皆様方のご恩に対し厚くお礼申しあげますと共に、故人の冥福を念じて謹んでご挨拶申しあげます。

昭和44年7月

表側に日記の記述から「とにかく私はいつも笑っている…」(1969年6月21日)の一節が抜粋されている。

また内側に「-故人日記の最終頁より/44.6.22-」として「旅に出よう」の詩が無題で縦書きされている。

☞旅に出よう(詩)

表側にギターの写真の切り抜きが、また内側に小学校、高等学校、大学ワンゲル部で活躍する姿や小紋を着た写真が載せられている。

☞ギターの写真

☞小紋を着た写真

グラフィックデザイナーの横尾忠則(1936-)やシュールレアリスムを代表する画家であるサルバドール・ダリ(スペイン、1904-1989)の作品をモチーフにしたとみられるイラストも描かれていることがわかる。

☞1969年4月10日「街に出かけよ、山に出かけよ─」

☞高野悦子の墓

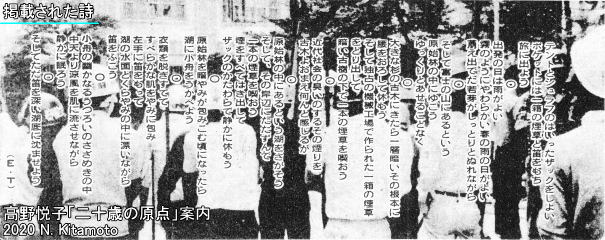

「旅に出よう」の詩は、1969年10月に発行された立命館大学全共闘の機関紙「コンテスタシオン第2号」(立命館大学全学共闘会議機関紙編集委員会、1969年)4面に掲載された。しおりが元になったとみられる。

機関紙「コンテスタシオン」は立命館大学全共闘で有力だった法学部闘争委員会(法闘委)のメンバーが創刊した。したがって創刊号(1969年6月28日)の発行者は「立命館大学全学共闘会議法学部闘争委員会機関誌編集局」と記されている。

法闘委を含め立命館大学全共闘は、すでに京都大学教養部(京大Cバリ)に間借りする形となっていた。このため「僕たちの一歩は、余りにも遅過ぎる時になって始めて踏み出された。語るべき時に語らず、行うべき時に行ない得ない自らの限界は、僕たちにとっても、屈辱であり、はずかしさである」「僕たちは、自己を表出する限り、ここに怒りと悲しみと苦悩とを書くことになるし、生きようとする決意=闘争宣言を書き続ける」(『怒りと悲しみと苦悩とを─創刊にあたって』「コンテスタシオン創刊号」(立命館大学全学共闘会議法学部闘争委員会機関誌編集局、1969年))ことになった。

元・法闘委リーダーは「法闘委の運動をどう続けていこうかとみんなで議論して、〝やっぱり機関紙いるだろう〟ってなった。こういうのが好きなのが何人かいて〝じゃあ、やるか〟って割り付けして原稿を書いていった」と話す。

運動の中での党派(セクト)に対して批判的な論調だったが、党派間の対立が激しくなかったこともあり、第2号(1969年10月10日)では全共闘の「立命館大学全学共闘会議機関紙編集委員会」が発行者になった。

編集委員会メンバーの間では高野悦子の死去はすでに知られていた。「〝彼女の死をそのままにしておくのはどうだろう〟という話があって、詩を見つけてきて載せようとなった」、メンバーの一人だった元・法闘委リーダーは事情を話す。メンバーだった別の関係者は「詩は高野悦子の日本史専攻の同級生女性が頼んできた」と語っている。

「コンテスタシオン第2号」では高野悦子の死去について、同学年の法学部学生が仮名で「運動全体の低迷の中は、蔽うべくもない暗黒状況であった。その中で一人の女子学生が自らの生命の軌跡を断った。僕たちは、今、散った生命が帰ってこない以上、何をなすべきなのかと、自らに問わねばならないだろう」(『新しい闘いを前に振りかえり見て想うこと』「コンテスタシオン第2号」(立命館大学全学共闘会議機関紙編集委員会、1969年))と言及している。

※この詩の掲載をめぐっては、「高野は69年6月に死去。しばらくして、立命館大全共闘機関紙「コンテスタシオン」を作っていた天野博さん(66)の元に、詩の原稿が持ち込まれた。「旅に出よう」で始まるこの詩を、高野は日記の最後に書き残していた。同年5月、立命館大全共闘は対立する共産党系学生に大学を追われ、活動家は学内に入れなくなっていた。「全共闘の終わりを象徴する気がして、迷わず載せました」(天野さん)」(『舞台をゆく─自己問い詰めた若者の聖痕─京都市上京区』「毎日新聞(大阪本社)2014年1月27日(夕刊)」(毎日新聞社、2014年))とする新聞記事がある。

「コンテスタシオン」は第2号を最後に休刊となったが、編集委員会は翌年の1970年6月に、立命館大学での全共闘の主張や大学側極秘メモなどの資料をまとめた110頁余りの冊子、「支配に抗う『正史』─立命館大学闘争の記録・上」を刊行した。

「コンテスタシオン」は第2号を最後に休刊となったが、編集委員会は翌年の1970年6月に、立命館大学での全共闘の主張や大学側極秘メモなどの資料をまとめた110頁余りの冊子、「支配に抗う『正史』─立命館大学闘争の記録・上」を刊行した。

そこでも「くりかえされてきた総括しきれない行動は、ついに<全共闘>の死をもたらした。7月のひとりの女子学生の死は、<全共闘>の青春をして、時代を転換するエネルギー装置の未成をよくあらわしており、<全共闘>の死の跳躍と同義である(『序文』「支配に抗う『正史』─立命館大学闘争の記録・上」(立命館大学「コンテスタシオン」編集委員会・法学部闘争委員会、1970年))と高野悦子の死去について改めて触れている。

その後、「『コンテスタシオン』が法闘委の機関紙として、その地歩を築く時、学園から後退した全共闘の隊列にとっては、学部運動の政治情宣を任務とするだけでなく、全学的闘争の橋頭堡として位置付けられた。従って、それは全共闘機関紙として、権力によって根拠地を奪われ、切断された闘争精神を定着させ、行為における共感の枢軸を希求するものであった。だが、告発の時代は終わっていた。

我々は、11月闘争以降停止している。個別的深化が全体性を獲得、回復する闘いの時まで、機関紙活動のみを継続させる意義を見出し得ないからである」(立命大コンテスタシオン編集委員会『立命館大・コンテスタシオン』「全共闘機関紙合同縮刷版」(全共社、1970年))と表明した。