那須文学社版の記述。以下、「自己創造を完成させるまで私は死にません」。

書いた時刻はアジテーションのメモの時刻より前になる。

このメモは日記とは別に残っていたものである。

ただし5月13日(火)の京都の天気は曇時々雨であり、後から出てくる「この初夏の陽をあびて」という記述とは一致しない。したがって、あくまでメモ書きを行ったのがこの日と考えられ、実際にこのメモに基づいて演説がされたわけではない。

☞シアンクレール

アジテーションとは学生運動の用語で、要するに大学構内で拡声器を使った主に一般学生向けの演説のことである。

高野悦子自身が、文学部史学科日本史学専攻である。

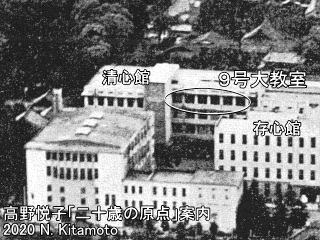

清心館は主に文学部、存心館は主に法学部の校舎である。

☞清心館

Si(スィ)は、フランス語の否定疑問に対する答えである。答える内容が肯定であれば、Oui(ウィ)ではなく、Siで答える。

ただし相手の問いに応じるか否かで決まる日本語に訳すと「いいえ」の意味になる。

全共闘の活動について「立命大闘争は現時点において一定の停滞と後退を余儀なくされている」(「大学改革試案と「立命方式」の再編成」『立命館学園新聞昭和44年5月12日』(立命館大学新聞社、1969年))という見方が出ていた。

フランセは、京都市中京区河原町通四条上ル米屋町にあった喫茶店。四条河原町に近い有名な店だった。

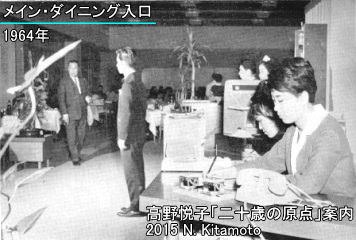

当時は1階がカフェテリアで午前11時から午前0時まで、2階が純喫茶で午後8時から午後11時まで営業していた。入ったのは1階ということになる。

建物は現存せず、現在は洋品店になっている。

フランセから恒心館まで約2.0㎞、徒歩26分。恒心館から下宿(川越宅)まで約3.6㎞、徒歩45分。

☞恒心館

5月15日(木)午後4時から、京都大学、立命館大学、京都府立医科大学の各全共闘(三全共闘)主催による全京都総決起集会が、京都市左京区吉田本町の京都大学本部学生部前で行われ、同志社大、京都府立大全共闘なども含め約700人が参加した。

5月15日(木)午後4時から、京都大学、立命館大学、京都府立医科大学の各全共闘(三全共闘)主催による全京都総決起集会が、京都市左京区吉田本町の京都大学本部学生部前で行われ、同志社大、京都府立大全共闘なども含め約700人が参加した。

この集会は「大学管理法粉砕」「大学治安立法粉砕」をスローガンに掲げていたが、実質的には同日の京大全共闘による学生部再封鎖を支援するものだった。

それに先だって午後2時から、立命大全共闘約100人は広小路キャンパス存心館前で集会を開き、今回の総決起集会の意義が4・28や6月の愛知外相訪米阻止、ASPAC(アスパック)日本開催阻止など一連の闘争と同じく政治闘争にあることを強調した。

高野悦子は、午後4時で切り上げているので、広小路から京大へ移動し、総決起集会の初めの部分まで参加したものの、午後5時から京大を出発し、河原町丸太町を通って円山公園まで行なわれたデモには加わっていない。

京都国際ホテル屋上から電話したのは、中村さんの暮していた京都国際ホテル男子寮である。

☞中村・京都国際ホテル男子寮

府庁は、京都市上京区下立売通新町西入ル薮之内町の京都府庁のことである。

京都御所は京都御苑のことで、当時は、夜にベンチや芝生で若い男女が親密に話をする場所でもあった。

☞1969年5月5日「御所で一服」

そもそもの間違いの始まりだったのでしょうか。

あなたは言った。

トウソウダノ コッカケンリョクダノ

ナンダラコッタラ イッタッテ

タバコダノ サケダノ ノミスギテ

カラダヲ コワシタラ ナンニモナラン と。

絶対自由を求めれば求めるほど

自己は 破滅 堕落へと進んでいく。

プチブルの存在である 私を ぶっこわせ!

自己解体だ!!

1969年5月18日付メモの記述(高野三郎「失格者の弁」『那須文学第9号』(那須文学社、1970年)参考)。

「あなた」は中村。プチブルは専門用語としては様々な定義があるが、ここでは広く資産家の中産階級という意味である。

那須文学社版の記述。「清心館封鎖貫徹!」につながる。この日は、恒心館で〝闘争準備〟をしてから日記を書いた。このあと中村とのリレーションということになる。

☞1969年5月24日「五・一九」

☞1969年6月2日「中村とのリレーション。四・二七、五・一三、五・一九」

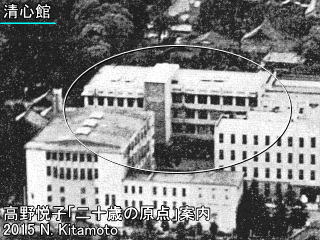

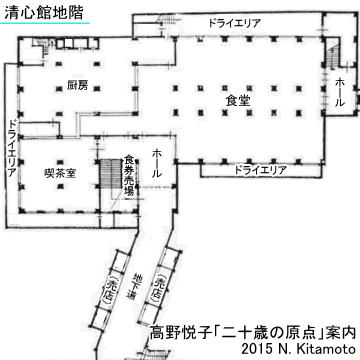

清心館

清心館は、立命館大学広小路キャンパスで文学部が使用していた校舎である。

1957年4月に北東側に隣接する尚学館(研究室棟)と同時に完成した。鉄筋コンクリート地上4階地下1階建てで、名前の由来は「清らかな心」という日本語の用法からと見られている。

☞1969年1月23日「大学院校舎が建てられた時は、清心館や研心館は建てられていなかった」

☞1969年5月12日「清心館封鎖をめぐっての主に畠山さんと前川さんのやりとりをききました」

☞1969年5月29日「清バリ貫徹」

☞1969年2月1日「清心館前での文学部の群衆、ガナリたてる二つのマイク」

☞1969年4月11日「一時清心館前で待ち合せ」

☞元立命大文闘委リーダー・中村大蔵氏「静かにほほえんでいた彼女」

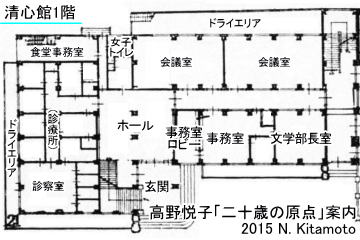

『二十歳の原点』の記述に沿ってフロア別の平面図で見る。

[1階]

1階は玄関、ホール、事務室ロビー、事務室、文学部部長室、会議室、女子トイレ、診療所などがあった。

1階は玄関、ホール、事務室ロビー、事務室、文学部部長室、会議室、女子トイレ、診療所などがあった。

☞1969年2月22日「清心館には後期試験の時間割がはられてあったが」

☞1969年5月8日「掲示板には新年度のカリキュラムが発表され」

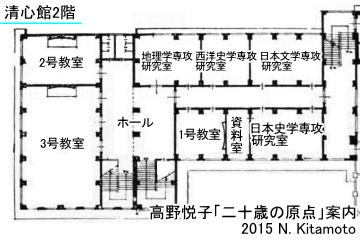

[2階]

2階は1号教室、2号教室、3号教室、資料室、日本史学専攻研究室などがあった。

2階は1号教室、2号教室、3号教室、資料室、日本史学専攻研究室などがあった。

☞大学同級生女性・岡本さん「高野悦子さんと日本史専攻」

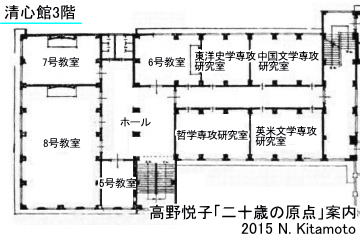

[3階]

3階は5号教室、6号教室、7号教室、8号教室などがあった。

3階は5号教室、6号教室、7号教室、8号教室などがあった。

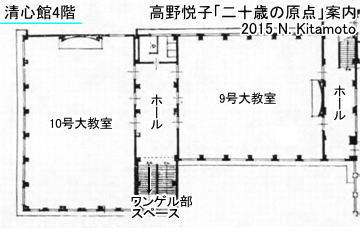

[4階]

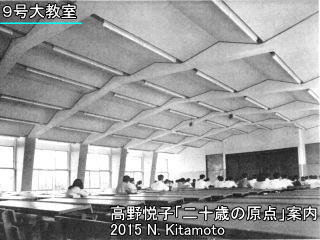

4階は9号大教室、10号大教室などがあった。また屋上へ上がる階段踊り場にワンゲル部スペースがあった。

4階は9号大教室、10号大教室などがあった。また屋上へ上がる階段踊り場にワンゲル部スペースがあった。

☞1969年5月13日「九号の大教室ではマイクを片手にした教師が」

☞ワンゲル部

[地階]

地階は食堂、厨房、喫茶室、食券売場、地下道、売店などがあった。

地階は食堂、厨房、喫茶室、食券売場、地下道、売店などがあった。

☞1969年5月8日「生協の食堂は相変らずの混みようで」

清心館があった広小路キャンパスは、現在、京都府立医科大学の一部になっている。

5月19日は立命館大学の前身である京都法政学校の設立認可日にあたるため、大学の創立記念日とされている。当時は設立記念日は全学休講だった。1986年からは平常通りになっている。

全共闘は「大学創立記念日を大学解体記念日に」と呼びかけ、19日を期して全学バリケード封鎖をすると宣言していた。

これに対して大学側は、「現在、全共闘の学生諸君は5月19日の創立記念日を『解体記念日』にせよとよびかけ、『本部(中川会館)奪還』を宣言し、さらに全学にむけて封鎖を拡大しようとする動きをみせている。大学としては(略)いかなる理由があるにせよ封鎖は不当であると考えており、これを絶対に容認することはできない」(「すべての教職員・学生諸君に訴える」(大学理事会、1969年5月16日)という声明を出していた。

民青系は全共闘に対抗した。「一・二部学友会も共同のアピールを発表し、学園の防衛のため18日から20日かけての泊まり込みを全学生に呼びかけた」(「立命館における「大学紛争」とその克服」」『立命館百年史通史二』(立命館百年史編纂委員会、2006年))としている。

立命館大学の文学部(一部)は5月6日から開講した。教授の大量辞職を補う必要もあり、日本史学専攻では非常勤講師に秋山進午、磯博、上島有、掛谷宰平、門脇禎二、高尾一彦、藤沢長治、藤谷俊雄、松山宏、三浦圭一、村井康彦、吉田晶、脇田修を委嘱した。

文学部闘争委を中心とした全共闘は、教授らが何の総括もなしに壇上に登場することは許されないなどとして、開講阻止闘争を行っていた(「〝開講前に総括を〟開講阻止闘争を展開─全共闘」『立命館学園新聞昭和44年5月12日』(立命館大学新聞社、1969年)参考)。