1968年5月31日(金)から6月2日(日)の2泊3日、ワンゲル部のパーティーワンデリング(パーワン)で曽爾高原に行った。曽爾高原は奈良県曽爾村にある高原である。同行者が手帳に残した記録を入手した。それを元に紹介する。

参加メンバーは内山さん(3年生女子)をリーダーに男子10人女子2人の計12人。高野悦子は衛生担当だった。5月29日(水)に購入した地図を持参したとみられる。

☞1968年9月30日「曽爾」

☞二十歳の原点1969年4月11日「内山さんがスキーで複雑骨折」

☞パーワン(パーティーワンデリング)

☞小林地図専門店

[1968年5月31日]

06:20国鉄(現・JR西日本)・京都駅西口集合…近鉄・京都駅06:45-(近鉄京都線・橿原神宮(現・橿原神宮前)行き急行)-07:56大和八木08:26-(近鉄大阪線)-09:05名張駅

大和八木駅で08:19発の宇治山田行き急行ではなく後発の普通に乗った。このため、名張駅前発09:00奥津駅前行き三重交通バスに間に合わなくなった。当初計画はこのバスを飯垣内(はがいと)停留所で下車して倶留尊山へ向かうルートだった。

名張駅…青蓮寺口停留所09:52-(三重交通バス曽爾線)-月の木橋(現・槻ノ木橋)停留所

一行はひとまず名張駅から車道を歩いた。途中、青蓮寺ダム建設工事によるう回路も通りながら、青蓮寺口停留所(当時)に着いたところで、名張駅前からやってきた三重交通バスに乗車した。車内からは名所「香落渓」も見えた。

三重交通バスは現在、曽爾香落渓線が名張駅前から香落渓付近まで青蓮寺川の東側を通る。しかし、当時の曽爾線は青蓮寺川の西側を南下し、香楽橋で東側に渡っていた。

月の木橋(現・槻ノ木橋停留所)で下車して本格的にスタートしたものの、谷に入る際に道を間違えたりしたこともあり、水田の近くで昼食となる。

槻の木橋11:52…十ノ場峠14:00…倶留尊山

槻の木橋付近から渓流沿いに入る道路が当時は途中から山道に変わり、十ノ場峠まで続いていた。

「ちょっと入ると、右手に渓流に沿って奥へ向う広い道が通じている。この道を本流に従って登ると、道幅はやがて細くなり鳥居の前に出る」(「曾爾の山々」日本登山協会編『関西の山300コース』(山と渓谷社、1964年))。

鳥居がある付近から十ノ場峠への山道は現在、ハイキングコースではなくなっている。

十ノ場峠から草木をかき分けながら尾根の鞍部(あんぶ)まで出て、尾根道で倶留尊山の山頂に登った。

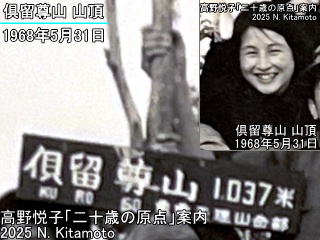

一行は倶留尊山山頂で記念撮影をした。「倶留尊山1,037米…電電天理山岳部」の標識の前でパーティーのうち10人が写っている。高野悦子の後ろにはリーダーの内山さんが立っている。

当時の山頂は展望はきかなかったが「灌木の間から三峰山脈をはじめ、伊勢の局が岳の頭も見える」(「倶留尊川から倶留尊山へ」創元社編集部編『関西ハイキングガイド』(創元社、1966年)状況だったとされる。

倶留尊山…亀山峠…お亀池

倶留尊山から元の尾根道を戻り、鞍部から今度は二本ボソ山や亀山峠を通って、サイト地のお亀池付近まで向った。亀山峠から見た付近の山はすべて草山の〝緑のじゅうたん〟で、すばらしい光景だったという。

「南へ向かって急坂を下り、アミヒキから二本ボソ山を越え、亀山峠に出る。この峠は東の太郎生と西の太良路を結ぶ頂点で、どちらへもよく踏まれた道が通じている。とても明るい峠」(「倶留尊川から倶留尊山へ」創元社編集部編『関西ハイキングガイド』(創元社、1966年))。

一行は亀山峠から一気に下って、お亀池付近をサイト地としてキャンプした。夕日に映る山々の眺めは北アルプスの雲ノ平のようにも思え、三日月に近い上弦の月が少しかすんで見えたという。

夜中、同行した2年生男子の寝息が荒くなり、かぜによる発熱の症状が出た。このため内山さんと高野悦子、それに別の男子の3人で看病する事態になった。

[1968年6月1日]

お亀池…亀山…古光山…お亀池(昼食)…太良路…長野…屏風岩

発熱の症状が出た2年生男子本人ら2人がサイト地に残って、高野悦子を含む10人は亀山、古光山まで往復した。途中、標高849mの亀山山頂で記念写真を撮影した。

サイト地で昼食後に移動を再開。太良路地区から青蓮寺川沿いの車道(現・奈良県道81号名張曽爾線)で長野地区まで歩き、そこから屏風岩の下に位置するキャンプ場をサイト地とした。現在の屏風岩公苑付近である。

屏風岩の眺めはよかったが、水場まで片道15分かかる場所だった。夕食のおかずはコショウの効いた八宝菜で、パンも焼いたという。

[1968年6月2日]

屏風岩…住塚山…鞍部(休憩)…国見山…宇野川出合い(昼食)…室生寺

出発後、快調なペースで標高1,009.4m(現・1,009.2m)の住塚山に登ったあと、尾根道を下がった所(鞍部)で約1時間ほど休憩した。付近は草原のようになっていたという。右側は「兜、鎧、倶留尊などの曾爾の山々の大半を展望できるススキ原」(「曾爾の山々」日本登山協会編『関西の山300コース』(山と渓谷社、1964年))だった。

出発後、快調なペースで標高1,009.4m(現・1,009.2m)の住塚山に登ったあと、尾根道を下がった所(鞍部)で約1時間ほど休憩した。付近は草原のようになっていたという。右側は「兜、鎧、倶留尊などの曾爾の山々の大半を展望できるススキ原」(「曾爾の山々」日本登山協会編『関西の山300コース』(山と渓谷社、1964年))だった。

尾根伝いに標高1,012m(現・1,016m)の国見山まで行った。国見山は国土地理院地図(1968年発行)では「国見岳」と表記されていた。途中で日曜日の登山客15人くらいとすれ違ったという。

鞍部まで戻って谷沿いの道を下り、宇野川との出合いの手前で昼食となった。スパゲッティだったが失敗したという。男子部員は川で魚捕りをした。

昼食後は1年生部員らを先頭に宇野川沿いの道、宇野川橋から室生川沿いの車道を歩いて室生寺に到着した。

一行は室生寺の境内にある五重塔(ごじゅうのとう)で記念写真を撮影した。

撮影場所は五重塔の正面である。10人が写っており、高野悦子の前には内山さんがいる。

五重塔は1998年の台風7号の強風による倒木が屋根を直撃し大きな被害が出たが、2000年に復旧した。

「朱塗の反り橋をわたると境内である。室生川の曲流にかこまれた、ひっそりした一山全部が境内で、山上まで石段づたいに、点々と諸堂が建つ」(「室生寺」『京都と奈良』ガイドシリーズ4(日本交通公社、1962年))。「本堂の左側の石段を登ると五重塔である。弘法大師が一夜にして造ったといわれているが、それは常識で考えても眉つばもの、天平時代の様式が多いことから、多少創建が古いという説も伝わっている。ともかく高さ16㍍という小さなもので朱塗りはかなりあざやかだ」(「もみじに映える五重塔─室生寺」大阪新聞社編『関西史跡ハイキング』創元手帖文庫(創元社、1962年))。

現在の室生寺停留所は当時の室生寺前停留所より北に移動している。

近鉄・室生口大野駅- (近鉄大阪線)-大和八木-(近鉄京都線)-京都駅

電車内で酔った父親を娘が介抱し、強い雨の降っている駅のホームに下車していく姿が見えたという。

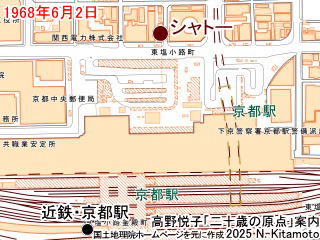

シャトーは、京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町の大将軍ビル3階にあった喫茶店。国鉄(現・JR西日本)・京都駅前である。

大将軍ビルは現存するが、喫茶店のフロアは別の飲食店になっている。

さらに6月3日(火)午後4時30分から〝反省会〟を「白夜」、京都市中京区西木屋町通蛸薬師上ル一筋目西入ル南車屋町の「洋酒天国グランドコンパ」などで開いた。

☞白夜

京都:曇・最低19.1℃最高29.8℃。夜一時雨。

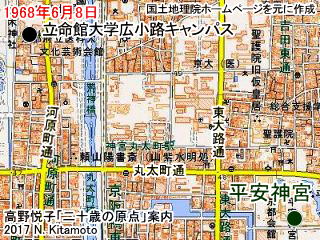

平安神宮は京都市左京区岡崎西天王町にある神社である。

1895年に平安遷都1100年を記念して創建された。平安京の大内裏主要部を模して本来の8分の5の規模で建造された。門の南約350mの神宮道にある鉄骨鉄筋コンクリート造りの大鳥居は1929年に完成したもので、高さ約24mと巨大で人目を引く。

1968年当時の社殿のうち本殿や内拝殿など9棟は1976年1月6日に放火で消失し、その後再建された。大鳥居は2004年に塗装の塗り替えが行われている。

高野悦子は高校2年生の修学旅行でも平安神宮を訪れたことがある。

☞平安神宮記念撮影ポイント

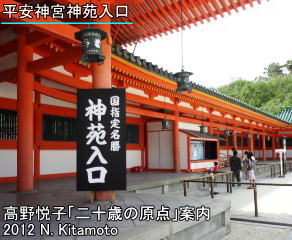

スイレンやカキツバタを見たのは社殿の周囲をめぐる平安神宮神苑である。

6月8日(土)に神苑に行ったのは、無料公開だったためと考えられる。本来の拝観料は80円だった。

神苑は当時、ハナショウブが見ごろとなる6月上旬に無料公開の日が年1回あった。現在は6月上旬と9月19日の年2回になっている。

「若葉、青葉にかこまれた西苑、南苑の池の周囲には、約3,000本のハナショウブが並び、濃紫、純白のハナが池面に映えて風情はひとしお。

一方、池の真ん中にはスイレンがピンクの花を咲かせており、開苑と同時に東京の修学旅行生200人が一番乗りするなど、一般市民、観光客が相つぎ、午前中に約4,000人と平常の3倍の入り。ハナショウブを背景に記念写真をとる旅行生や緑の木陰でスケッチする学生など、優雅な初夏の色どりを楽しんだ」(「目にしむ〝初夏〟─平安神宮神苑、一般公開」『京都新聞昭和43年6月8日(夕刊)』(京都新聞社、1968年))。

小川治兵衛の作で、東山を借景として3つの池が配置された回遊式庭園である。1975年に国の名勝に指定されている。

シダレザクラやフジの名所にもなっている。

当時のしおりによれば「東、中、西、南の諸苑は広さ約3万㎡を誇り明治庭園を代表するものであり春の紅しだれ桜、夏の花菖蒲、すいれん、秋のはぎ、もみじ、冬は雪景等四季折々の景観は樹林、布石の妙と相まって名苑として知られております」。

行ったのは、京都市左京区岡崎法勝寺町の京都市動物園である。岡崎公園にあり、岡崎動物園と呼ぶこともある。当時の入園料40円。

京都市紀念動物園の名称で1903年4月開園、国内では東京・上野動物園に次いで古い。戦後、進駐軍により敷地南側の約4分の1が接収されたが、1952年に接収解除後、施設が整備された。1964年に現在の京都市動物園に改名している。

当時の年間入園者数は70万7,146人(1967年度)。面積は約4haで大都市の動物園としては狭い。

「49の動物舎はほんの数平方メートルの小さなものから、1,110平方メートルに及ぶツルの放養場に至るまで、大小さまざま、しかも多くの動物舎は、その内部を幾つかの部屋に区分しており、このことによって多数の種類の動物を収容している。昭和43年5月末現在の飼育動物数は哺乳類67種273点、鳥類173種746点、爬虫類7種43点、両棲類1種13点、合計248種1,075点である」(「動物園」『昭和43年度事業概要』(京都市文化観光局、1968年))。

「動物園では、シュバシコウ、コクチョウに続き、ニホンカモシカ、クロエリハクチョウ、フンボルトペンギンなどの赤ちゃんが相ついで誕生、係り員たちは〝ベビーラッシュ〟にうれしい悲鳴をあげている」(「黒エリ白鳥など相つぎ─市動物園にベビーラッシュ」『京都新聞昭和43年6月7日(夕刊)』(京都新聞社、1968年))。

1965年にフラミンゴ放養場を造ったほか、1969年に野外劇場が撤去され、跡地付近にゴリラ、オランウータン、チンパンジーなどの類人猿舎を建設している。

2009年から2015年にかけて全面的リニューアルを行い、老朽化した施設の建て替えと園内レイアウトの一新を行った。園の入り口は西側から北西側に移っている。

リニューアルが完了した2015年度の年間入園者数は120万6,160人で、1979年度以来36年ぶりに120万人を超えた。

☞山小屋

インドニシキヘビを見たのは、園内北東部にあった熱帯動物舎である。

展示されていたインドニシキヘビは「1963年東京の上野動物園で、40頭もの仔ヘビがうじゃうじゃと孵化しました。ヘビ屋敷化を心配した上野動物園、全国の各動物園に無償プレゼント作戦を展開しましたが当園のインドニシキヘビ君たちもその時の小さな仔ヘビたちだったのです」(小島一介「ニシキヘビ」『京の動物園誌』(たたら書房、1983年))。

熱帯動物舎跡は現在の「ゾウの森」ゾーン裏側付近にあたる。

子ぞう舎は、園内南西部の一角にある「お伽の国」の隣に位置した。

「お伽の国」は幼児が小動物と親しむための子ども動物園で、1965年に開設した。ウサギ、ヤギ、ヒツジ、ガチョウなどを放し飼いにし小型の愛玩動物を展示して、子どもたちが動物に触れ合える場にしていた。

子ゾウは「お伽の国」のPR役を果たして人気があったため、ぞう館とは別に、「お伽の国」の隣にある子ぞう舎に入れられた。

子ゾウは「お伽の国」のPR役を果たして人気があったため、ぞう館とは別に、「お伽の国」の隣にある子ぞう舎に入れられた。

「お伽の国」は1980年に全面改修され、2011年に撤去された。跡には現在「アフリカの草原」ゾーンができており、子ぞう舎跡はこのゾーンの南付近にあたる。

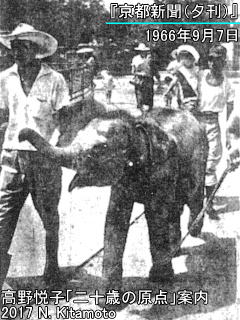

子象は、2歳でメスのアジアゾウ(インドゾウ)である。

インド生まれで1966年9月7日(水)に京都市動物園に到着した。前日の「6日夜8時、横浜からトラックに揺られて東海道を西下。けさ午前9時半、動物園前に到着。8トン積みクレーン車で園舎近くまで運び込まれたが旅の疲れもみせず、さっそく訪れた入園客らに鼻をすりつけあいきょうをふりまいた」(「ゾウぞよろしく…選手交代─京都動物園」『京都新聞昭和41年9月7日(夕刊)』(京都新聞社、1966年))。

「この子象は体重266㎏で、生後ほぼ6か月齢のものと推定された。あまりに可愛い子象であったため、当時の担当者はこれに「嵯峨」という名前を付け、厳しい躾が疎かにされた結果、成長と共に制御が難しく」(瀧澤晃夫「ゾウ」『京都岡崎動物園の記録』(洛朋堂、1986年))なった。

サガ(嵯峨)は観客に対してれんがを投げつけてけがをさせるなど乱暴をするようになり、1975年6月に巡回中の移動動物園に引き取られて事実上追放される形で京都を去っている。

ビーバー舎には京都市と姉妹都市のアメリカ・ボストン市から1963年10月に受け取ったアメリカビーバーのメス2匹がいた。2匹は1969年3月に相次いで死んでいる。

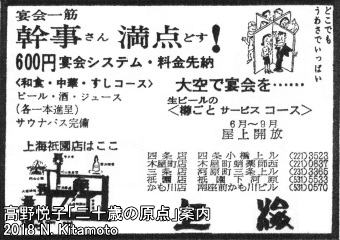

コンパが開かれたのは、京都市東山区下河原町のレストラン、上海祇園店である。

戦後の1946年に上海より引き揚げて素人から飲食店を始めたことが店名の由来。「総合食堂」を名乗り、おでん、串カツなどを中心とした一般向けの創作料理や中華料理といった幅広いメニューを提供した。

祇園店は主に宴会客向けの営業を行っていた。10人から200人までの大小宴会・パーティー場のほか、サウナ、マージャン・卓球等の娯楽設備を備え、特に料金前払いで一人600円の宴会システムを打ち出していた。

建物は現存せず、マンションの一部になっている。

上海は祇園店のほか、京都市下京区西木屋町通四条上ル一筋目西入ル真町の四条本店、京都市中京区河原町通姉小路上ル下丸屋町の三条店、京都市中京区西木屋町通蛸薬師上ル一筋目西入ル南車屋町の木屋町店などで様々な業態のレストランをグループ展開していた。

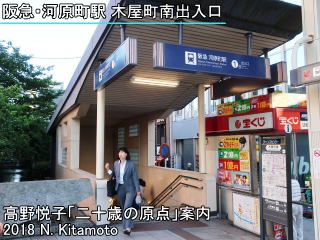

阪急・河原町駅(現・京都河原町駅)で上海祇園店から最も近い出入り口は木屋町南口(現・木屋町南出入口)になる。

吐いたホームのベンチは乗車した阪急・河原町駅(現・京都河原町駅)、乗り換えした桂駅、下車した松尾駅(現・松尾大社駅)のいずれかということになる。

☞二十歳の原点1969年2月8日「帰りの電車で」

裏山は、京都市右京区松尾谷松尾山(現・西京区松尾谷松尾山町)の松尾山を中心とした山である。標高は276.1mだったが、現在は275.6mになっている。

山道は頂上へ通じる道ではなく、ふもとにあたる京都市右京区(現・西京区)嵐山宮町の山林にあった小道と考えられる。

ふもと付近で区画等の整備が進み判然としなくなったが、現在は松尾大社の北側の水路脇を通り心願盃投げや霊亀の滝などへの道になっている。

☞1968年10月12日「松尾神社の後ろの山に」