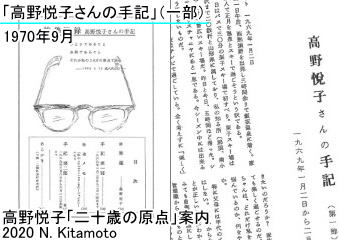

日記の一部が1970年9月、文芸同人誌『那須文学第9号』(那須文学社、1970年)に「高野悦子さんの手記」と題して掲載された。

文芸同人誌『那須文学』は、栃木県西那須野町役場(現・那須塩原市役所)勤務の傍ら小説を書いていた大平義敬(1900-1996)が退職後、那須文学社として1967年に編集・発行を始めた。『那須文学第9号』は200円。

那須文学社の主幹である大平義敬の自宅は、栃木県西那須野町三島(現・那須塩原市三島二丁目)にあった。

『那須文学』は1980年に廃刊となり、大平義敬はその後『下野文学』の同人となった。建物は現存せず、空き地になっている。

父・高野三郎は、高野悦子の下宿にあった「大学ノートを見て自分なりに原稿用紙にまとめて、折があったら自分で冊子を作ってみたいと思いまして、原稿用紙にまとめ始めたのです。

父・高野三郎は、高野悦子の下宿にあった「大学ノートを見て自分なりに原稿用紙にまとめて、折があったら自分で冊子を作ってみたいと思いまして、原稿用紙にまとめ始めたのです。

そうしたところ、ここに那須文学という地方文学誌があったのです。その仲間でカッコの掛かりつけの医師がいましてね。ちょっと原稿用紙を見せてくれ、と言うのです。亡くなってから1か月ほどの間ですけれども、これを読んで、「那須文学」という地方誌に出させてくれないか、と言うのです。

付き合いのある人たちでしたし、自分でもまとめようと思っていた時ですからね。それがスタートだったんです」と語っている。

「日記を自宅に持ち帰った三郎さんは、やがて、悦子の遺筆を原稿用紙に書き写し始めた。何年かかってもかまわない。娘が20歳まで生きたあかしを、何らかの形で、我が家の歴史に残ればいい、という願いを込めて」(「西那須野─「二十歳の原点」高野悦子(文学の舞台)」『朝日新聞(栃木版)1988年9月18日』(朝日新聞社、1988年))。

「「こんな日記があるとは思ってなかったし、そこに書かれていたことを読んで、父親の私が娘のことを全く知らないのに気づきました。その慙愧の思いから、せめて娘と対話しようと原稿用紙に書き写したんです」

三郎は人に強く勧められて、自らが編集した最後の半年分の日記を地元文学誌の『那須文学』に発表する」(桐山秀樹「夭折伝説」『Views1995年9月号』(講談社、1995年))。

「遺された日記を読んだ三郎さんは「自分は娘の悩み、苦しみを理解していなかった」と知り「若い人の考えていることをありのままに伝え、ハラハラしながら見ている多くの親たちにわかってもらえたら…」と、あえて悦子さんの日記の公開に踏み切った」(「何がうける自殺者の日記」『毎日新聞(栃木版)1981年7月5日』(毎日新聞社、1981年))。

高野悦子の掛かりつけの医師で、原稿用紙を見て那須文学への掲載を勧めたのが竹内勝次である。

竹内勝次は西那須野中学校PTA会長を2期(1948年~1950年)、西那須野町議会議員を5期(1951年~1972年)歴任した。また、大平義敬の掛かりつけの医師でもあり、『那須文学』の編集メンバー(同人)の一人であった。

竹内勝次は「二十歳の原点」の文学的価値を最初に見出した人物といえる。

☞竹内医院

『那須文学第9号』での構成は以下の通りである。

『那須文学第9号』での構成は以下の通りである。

表紙でのラインナップに続き、表紙裏に高野悦子が写真とともに「高野悦子さんをご紹介します 1969年の大学生だった彼女のナイーヴで生彩に富んだ手記と、お父さんの「失格者の弁」をあわせて今号の特集としました。少ない発行部数の限りでできるだけ多くの方々によんでいただけることを願いながら… 那須文学社」と紹介されている。

この写真は『二十歳の原点』単行本のカバー表そでや『二十歳の原点』新潮文庫(新潮社、1979年)(文庫版と呼ぶ)の扉にある写真と同じものである。

続いて、父・三郎による「失格者の弁」。1969年より前の日記の記述も引用して、文末に「心から世の御批判御高見を仰ぎたくお待ちしております」で締めくくられている。

「特集附録─高野悦子さんの手記」は55ページ以降で、扉には眼鏡のスケッチとともに「ひとりであること、未熟であること、それが私の20才の原点である─1969. 1. 15 成人式の日─」という引用が添えられている。さらに冒頭に「旅に出よう」の詩が「無題」で紹介されている。

「特集附録─高野悦子さんの手記」は55ページ以降で、扉には眼鏡のスケッチとともに「ひとりであること、未熟であること、それが私の20才の原点である─1969. 1. 15 成人式の日─」という引用が添えられている。さらに冒頭に「旅に出よう」の詩が「無題」で紹介されている。

日記の一部の掲載は父・三郎の編集によるが、計82ページ・原稿用紙280枚相当に上っていて、地方の文芸同人誌として極めて異例の分量に達した。紙幅の都合もあったが、内容的にも原文から特にセックスやアルコールに関する記述が削られている。

☞眼鏡の写真

結局、那須文学には『二十歳の原点』と同期間である1月2日から6月23日未明までの日記の記述が、第一部(1969年1月2日~2月24日)と第二部(1969年3月8日~6月23日未明まで)に分かれる体裁になったものの、まとめて掲載されることになったのである。

大平義敬は次のように誌面でわびた。

3月以降も彼女が全身をぶつけて行った闘争も、ついに彼女を「闘士」に仕上げることはできなかったが、その「敗北」してゆく自分を最後まで凝視しつづけたノートは、巧まずして序破急の構成をもった一篇の日記文学を書きあげることになった。

この日記は編集室が最初考えたような「闘争の記録」ではなかった。1月の日記に見られるような幸福に恵まれた家庭の子女が、自分にも予期せずキャンパスの孤独者になってゆく一学生の「現代の記録」であった。そして、このことこそ、この手記の問うべき価であろうという結論になったときは割付を仕直すわけにゆかなくなっていた。

誰よりさきに、悦子さんそのひとにおわびをいわなければならないのである(大平義敬「一部・二部に分けたわけ」『那須文学第9号』(那須文学社、1970年))。

ここに書かれた「予期せずキャンパスの孤独者になってゆく」という表現は、『二十歳の原点』単行本の帯(裏)や文庫版のカバー(裏)にある紹介文の中に生きている。

ここに至るまで1年近く関わった大平義敬は、「手記の主はこの手記を誰かに読まれることがあろうと考えたようだが、活字にしようとは思わなかったにちがいない。そう思ったようなものなら、われわれもこんな特集を出す気にはならなかったかもしれない」

ここに至るまで1年近く関わった大平義敬は、「手記の主はこの手記を誰かに読まれることがあろうと考えたようだが、活字にしようとは思わなかったにちがいない。そう思ったようなものなら、われわれもこんな特集を出す気にはならなかったかもしれない」

「創刊以来この小さな雑誌の規模にわれわれは大体満足してきた」「しかし、この特集では材料の重さに比べて、われわれのなりの小ささが、ちょっとくちおしい気持ちである」(大平義敬「編集後記」『那須文学第9号』(那須文学社、1970年))と振り返った。

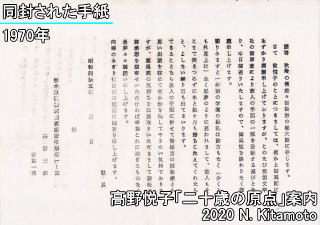

父・三郎は『那須文学第9号』の一部を買い取り、悦子の関係者で葬式や法要に参列したり、高野家宛てに手紙等を送ったなど連絡先の分かる人に送付した。

部数が足りなくなったため、新たに「失格者の弁」と「高野さんの手記」を抜き出してまとめた『那須文学第9号別刷り』も作成された。その表紙には「1969年学園紛争のなかに書き遺された〝現代の記録〟」という副題が付けられ、最終ページには「読者みなさまへ この特集についてのおたより批評文などを高野三郎あてにお寄せください」と添えられた。

謹啓 秋冷の候益々御健勝の趣大慶に存じます。

謹啓 秋冷の候益々御健勝の趣大慶に存じます。さて 故悦子のことにつきましては、何かと御高配にあずかり深謝申し上げておりますが、このたび那須文学社のご厚意により故人の手記の一部を登載する運びとなり、本日御送りいたしますので、御高覧を賜わりたく御願申し上げます。

顧りみますと1年前の学園の騒乱は跡方もなく(少くとも外見上は)全く悪夢のように思われまして、故人もそこまで突きつめずにあと数ヶ月持ちこたえてくれたらと、よしない繰り言も出てまいります。

できることなら故人の手記に併せて皆様方の読後感とか思い出話を収めて何か形を残してやりたい気持でおりますが、親馬鹿の気持ちを御汲取りいただきまして読後の御感想を御寄せいただければ幸甚これに過ぎるものなく是非々々御願い申し上げます。

向寒のみぎりご自愛の程切に御祈り申し上げます。

敬具

昭和45年 月 日

この文章の一部の表現は、『二十歳の原点』単行本の父・三郎「失格者の弁」に引き継がれた形になっている。

「高野悦子の手記」は『那須文学第9号』での発表とともに一気に広く注目を集めることになる。

「高野悦子の手記」は『那須文学第9号』での発表とともに一気に広く注目を集めることになる。

1970年12月9日(水)、栃木県の地方紙『下野新聞』が文化欄で大きく取り上げた。

「日記の一部(280枚)は悦子さんの生家がある西那須野町の同人雑誌「那須文学9月号」に特集として掲載され、大きな反響を呼んでいる」

「父三郎氏は「発表したことで多くの方に関心を持っていただき、肯定していただけなくても認めてくださった方がいたことでよかったと思っています」とひと言。悦子さんの死は単に学生運動にゆきづまったとは言いきれないもっと人間として根本的な大きな問題を投げかけているようだ」(「学園紛争に散った青春─那須文学に高野さんの日記」『下野新聞昭和45年12月9日』(下野新聞社、1970年))。

記事には宇都宮女子高校卒業アルバムに掲載のものと同じ写真、それに「旅に出よう」の詩も配されている。また詩人・評論家の高内壮介(1920-1998)が感想で高い評価をしている。

☞栃木県立宇都宮女子高等学校

京都では同人誌を扱った書店で売り切れる事態が生じた。

京都では同人誌を扱った書店で売り切れる事態が生じた。

京都市中京区河原町通姉小路上ル下丸屋町で全共闘関係の書籍も扱っていた、ふたば書房河原町店は「小店には立命大の学生が多数出入りしている関係上高野さんの遺稿集をのせられた貴文学をぜひ読みたいという人がたくさんおり、特にご無理を申しあげたようなわけですが、お送りいただきました30部は全部売り切れました。まだ読みたいという人がたくさんこられますが、おことわりしているようなわけです。はたして、あのような遺稿集をふつうの書籍と同様に一つの商品として書店の棚にならべることには、なにかわだかまりを感じるのではありますが、需要におわれて無原則的に注文を出しているような形になってしまいました」手紙(ふたば書房)(「集録高野悦子さんを囲んで」『那須文学第10号』(那須文学社、1971年))と那須文学社へ追加注文した。ふたば書房河原町店は2011年に閉店した。

1971年2月、大平義敬は那須文学社名で、反響の大きさと読者や各方面の支持・支援に感謝の意を示して締めくくった。

「前号高野悦子さんの手記の公表に当り、当の高野家におかれては、未だなお新たな悲しみに耐えながら、これの発表に協力いただいたことを、まことに貴く有難く思います。幸いに本社の安堵しましたことは、この公表が無駄骨折に終らなかったことでした。

悦子さんの手記は何冊かのノートですが、1969年という年の、半歳の一人の学生生活を書き尽くしたことによって、はからずも一篇のすぐれた文学的事業を果たされようにさえ思われます。なぜなら、表現ということが文学創作の一の大要件なら、それに当ってこんな手法もあったかと思われるような力強い表現を彼女は世に示したからです」

「ひとりの悦子さんが、ここに生きかえったように思うといいましたら、喪家の悲しみをさておくものとしてひんしゅくをかうかもしれませんが、あれほど故人が疑った「自己の存在」は、この手記の公表によって、たしかに「存在」たり得たと思わないわけにはゆきません」(「高野悦子さんを囲んで」『那須文学第10号』(那須文学社、1971年))。