元新潮社出版部長・大門武二氏「ピンときたタイトル」

高野悦子『二十歳の原点』(新潮社、1971年)の編集を担当したのが当時、新潮社出版部の大門武二氏である。後に新潮社出版部長も務めた大門武二氏(80)と会って、企画から出版、その後に至るまでの話を聞いた。

大門氏が「いずれにしろ、もうかなり古いから、そんなに応えられるかどうか…」と恐縮されながら始まることになった。

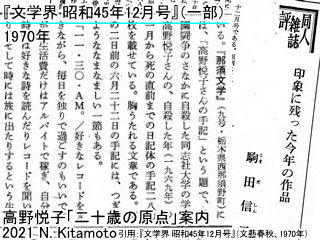

広く注目を集めるようになった『那須文学』「高野悦子さんの手記」は1970年秋、文芸雑誌の評論で取り上げられたことを機に新たな展開を迎えた。

広く注目を集めるようになった『那須文学』「高野悦子さんの手記」は1970年秋、文芸雑誌の評論で取り上げられたことを機に新たな展開を迎えた。

そこには「『那須文学』(9号・栃木県西那須野町)には、「高野悦子さんの手記」という題で、学園闘争のさなかに自殺した同志社大学の学生、高野悦子さんの、自殺した年(1969年)の1月から死の直前までの日記体の手記280枚を載せている。胸うたれる文章である」「今月読んだどの小説や評論よりも、この手記は私を感動させた」(駒田信二「同人雑誌評─印象に残った今年の作品」『文学界昭和45年12月号』(文藝春秋、1970年))として、日記最後の日である1969年6月22日の一節もくわしく紹介された。

大門武二氏もこの評論を読んだ一人だった。

「同志社大学の学生」は原文の誤り。

☞『那須文学』「高野悦子さんの手記」

大門:きっかけは『文学界』に毎月掲載の「同人雑誌評」だった。文芸編集者として普段から目を通していたが、紹介されるのは小説が大半で、手記は珍しかった。これで最初に知った。

「学園闘争のさなかに自殺した学生の死の直前までの日記」…、印象が強かった。僕自身も高野悦子と10年くらいの歳の差だけど、大学で60年安保を経験している世代だから。若くて煩悶していたこともあり、ロシア文学の社会主義リアリズムも知っていて、いろいろ共感できることがあった。

この評論は特に上手に書かれていて、編集者としても魅力的だった。「手記280枚」…、“本一冊を作るのにちょうどいい分量だ”って頭に響いたのかもしれない。他社の編集者だってやりそうだとよぎりもしただろう。

すぐ『那須文学』に連絡を取って、西那須野を訪ねることにした。それが始まりだ。

1970年12月22日(火)午後3時47分、大門氏の乗った仙台・喜多方行き急行「まつしま4号・ばんだい4号」が国鉄(現・JR東日本)・上野駅15番線を出発した。

電車は東北本線を北上し、西那須野駅に着いたのは午後5時37分。夜になっていた。

大門:西那須野で訪ねたのは、高野悦子の父・三郎さんのお宅。駅を降りてすぐだったと思う。

最初に会ったのは三郎さん本人。三郎さんは連絡を受けて驚いただろう。ただ京大卒業で『那須文学』に載せた手記をまとめた能力がある人。知性のある方でないと、こんな娘のごちゃごちゃ書いた日記をまとめることはできない。〝出版〟がどういうことかはある程度わかっていたようだった。

早速、日記のノートの実物に目を通した。熱いものが込み上げてきて、“ものになる”“いける”と思った。

本のタイトルも浮かんだ。中で出てくる〝「独りであること」、「未熟であること」、これが私の二十歳の原点である〟(1969年1月15日)…最初に目を通した時にピンときた。迷うことなくタイトルを「二十歳の原点」にした。いいタイトルだった。

☞高野悦子の実家

三郎さんと話をしたら、ソフトな感じで“話しやすくていい人だな”って。西那須野のような地方で京大を卒業してると町の〝顔役〟みたいな人が多いと思うけど、そうじゃなかった。そこに三郎さんの人間性とか、教養とか知的なものを理解しうる背景があるなと感じて、通じ合うものがあった。

三郎さんは了解して、「どのように編集して作り上げていただいてもかまわないです。全面的にお任せします」というふうに言っていただいた。お父さんの三郎さん自身が『那須文学』の掲載に関わっていたから、全く拒否されるとは思ってなかったけど、幸い「新潮社」の名前が知られて信頼度があったから、怪しんだり疑われることもなくスムーズに話ができたんだろう。

その日は必要なことをお願いして、こちらから「いい作品になるようお互いにしましょう」といった話をして帰ってきた。そこで酒を飲んだといった記憶もない。

三郎さんから橋渡ししてもらって『那須文学』主幹の大平義敬さんに会った。著作権はあくまで三郎さんだけど、大平さんは『那須文学』掲載の功労者、喜んでいただいた記憶がある。

高野宅を訪れた夜、大門氏は西那須野町に宿泊し、翌日に帰京した。

もちろん出版部長のOKは取らないといけない。たぶん『那須文学』を持って部長の所に行って、「これを本にしたいです、タイトルは『二十歳の原点』です」って伝えたら、もう翌日には部長が「おっ、面白そうだ、やろう」。あの時は〝一発〟だった。それからタイトルについてあれこれすることは一度もなかった。

新潮社の出版部は文芸が中心だったけど、あの部長は単行本の仕事をしたあと『週刊新潮』を何年かやって出版部へ戻ってきた人で、小説なんかはよくわからない(笑)。ただその昔は三島由紀夫担当をずっとやったこともあって、特にこういうノンフィクションに対する勘は鋭かった。だから話の通りが良かったのかなあ。

編集作業は東京・新宿区矢来町の新潮社で始まった。

編集作業は東京・新宿区矢来町の新潮社で始まった。

大門:新潮社には編集のための「〇号室」という部屋がいくつかあって、作業はその部屋でかなり集中的にやった。自宅に持ち帰ってしたこともあったかもしれない。

『那須文学』を元にはしたけど、日記の該当部分のノートを借りた。と言っても1969年1月からの分だから2冊。メモのようなものもあっただろう。最初に三郎さんと会った時に借りたんじゃなく、あとで送ってもらった。ノートは全てコピーして、そのままの形で三郎さんに返している。

その日記のノートからスタートした。全部に目を通して〝暗唱〟したはずだ。それで必要な部分を『那須文学』に補ったり、冗長でよけいな読者にあまり響かないような部分はカットしたり、それに若干の語尾の統一とかも全てやった。

登場人物は全員、仮名に変えた。厳密には社会的に知られてる人や学校の先生、家族以外全員。友人たちにプライバシーの問題とか迷惑をかけてはいけないという記憶がある。

言葉は悪いが、プロの作家でない全く一般の方が書いたものを商業ベースの〝作品〟に仕上げるには、読者の立場に立っていろんなプロセスでそういうことをやっているんだよね。編集者がこういう作品を作る時はどこでも行われることだけどね。

僕は、こういういわば〝生〟の全く一般の人の本を結構多く手がけた。たとえば沖藤典子さん(1938-)のデビュー作『女が職場を去る日』(新潮社、1979年)は北海道の同人誌から本にしたもので、当時のベストセラーになったことがある。

編集は原稿用紙にまとめて、入り組んだり張り付けたりして…、まだパソコンがない時代だから。最初から最後まで基本は自分一人。社内の女性部員にアシスタントで頼んだ作業もあったけど、外部の手は一切借りてない。この本に関しては部内で話したりすることもほとんどなかった。「やろう」と言った部長もこういうのは予備知識がないのかサッと見ただけ、勘のいい人だった。

出版に至るまで高野三郎氏との打ち合わせは重ねられた。

出版に至るまで高野三郎氏との打ち合わせは重ねられた。

1971年1月22日(金)午後2時、国鉄・上野駅近くの喫茶店。

1971年2月 2日(火)午後2時、国鉄・上野駅近くの喫茶店。

1971年2月26日(金)午前10時30分、新潮社。

1971年3月17日(水)午後3時、新潮社。

大門:1971年1月から3月まで4回、上京していただいた三郎さんと会って打ち合わせをした。原稿についての疑問点や表現、表記などの相談だったはずだが、その際に三郎さんから強い要望や反問はなかった。

最初の単行本『二十歳の原点』は、OKが出てすぐ“やるぞ”っと準備に入ってから実際の本の形になるまで4か月あまりと短い。原稿作成そのものはせいぜい2か月くらいで終わってるはず。

今から考えても未定稿からの編集にしては速い、普通じゃない。当時から「緊急出版」とか「タイミングいいから出そう」といった速い作り方はあったけど、高野悦子は別に〝時の人〟でもなかったのにね。

僕も33歳で若かった。毎月、担当した本を出してたころだった。同世代の出版部員でも本の点数を一番多く出してたと思うね。

そして何よりも熱が入っていた。“早く出したい”って。内容が濃いと思ったし、時代にも合っていた。三郎さんにすぐに出版の了解が得られて勢いづいていたし、実績のある作家や本国で評価された外国物の翻訳などと違って〝新人〟ということで一層力が入った。

単行本の冒頭に入っている「*読者へ」の文章を読むと、当時の自分の熱意がわかる。「*読者へ」は全部書いた。今読むとちょっと恥ずかしい文章だけど、熱が入ってる。

内容的には『那須文学』ではノートから削られていたセックスやアルコールに関する記述が〝復活〟したのが大きな特徴になっている。

大門:それは元である日記のノートから採って生かしてる。意図的にやった。

お父さんの三郎さんは、娘が自殺して、ああいう形で手記を出すことになって、そこまではできなかった。西那須野は地方だし、三郎さんからしたら、娘をほかから「何だ」って見られたくない。懇意の『那須文学』に頼まれるにあたり、ああいうふうな形で作ったんだろう。お父さんにしたらよくまとめてる、立派だ。

ただ僕に言わせれば、赤裸々でない〝きれい事〟ばかりじゃあ人には伝わらない。どうして悩んでたかもわからないし。酒に溺れたり、振られたり、いろいろあるじゃない。読者自身とぶつかり合うのはそういう局面じゃないか。それを隠したら、人間の本当の姿が出ない。そうでなきゃ、あまり読まれないよ。『那須文学』の手記をそんなに変えたつもりはないが、そのまま出版していたら平凡だったかもしれない。

日記のノートからスタートしたのは、全部任せていただいていたこともあるけど、編集者として彼女の〝現実〟を再現するのに効果的だと考えたからだ。そうじゃなきゃ、やらないものね。

『二十歳の原点』では装丁や写真も読者を引き付けた。

装丁は杉浦康平さん(1932-)に相談した。本の中にも「装幀 杉浦康平」と書いてある。杉浦さんは装丁の分野で大家(たいか)だった。著者の高野悦子が無名だからこそ、むしろ装丁は大家でというわけ。彼にゲラを渡したら、文章をピックアップしてカバーに入れたり、全部考えていただいた。

装丁は杉浦康平さん(1932-)に相談した。本の中にも「装幀 杉浦康平」と書いてある。杉浦さんは装丁の分野で大家(たいか)だった。著者の高野悦子が無名だからこそ、むしろ装丁は大家でというわけ。彼にゲラを渡したら、文章をピックアップしてカバーに入れたり、全部考えていただいた。

新鮮な装丁になった。一番の特徴は、全部が縦書きということ。普通は一部に横書きも入れるけど、これは全部縦書き。「縦書きで行こう」って杉浦さんに頼まれて、自分も“その方がいいな”と思って、結果こうなった。彼の装丁家としての美学であり、作風だろう。いい装丁をしていただいて、満足した。

中に高野悦子の写真を入れたのは僕のアイデア。彼女がどういう人間か世の中では全然知られていない。親しみを持ってもらうためにある程度の情報が必要になる。美人でイイ感じだし、「写真入れましょう」と。三郎さん提供の写真は多くはなかったけど、そこから自分が選んだ。

カバーそで部分にも写真を入れて、見返しに日記のメモ「独り 独り…」があって、また裏のカバーそでに履歴を書いたりしたのもそう。写真と日記のメモを見て、さらに履歴を読むことで、彼女のアウトラインがわかるようにした。この作りはその後の『二十歳の原点序章』、『二十歳の原点ノート』でも一貫している。

☞カバーの花はカーネーションではない

☞ギターの写真

1971年5月7日(金)午後2時、新潮社。高野三郎氏と出版前の最終打ち合わせとなった。

大門:本の見本が完成し、5月7日に新潮社で三郎さんに渡した。三郎さんにも喜んでいただいた。周囲の人が半信半疑の中で社会的な形にできたからだったんじゃないかな。

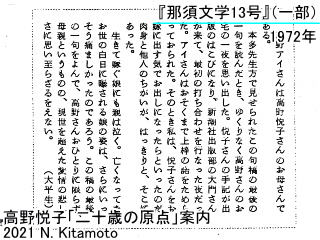

一方、高野悦子の母・アイさんの思いについて、『那須文学』主幹の大平義敬氏が「高野さんのお宅の一夜を思い出した。悦子さんの手記が出版のはこびになり、新潮社出版部の大門さんが来て、最初の打ち合わせを行なった夜だった。アイさんはおそくまで上梓の諾をためらっておられた。そのとき私は、悦子さんをお嫁に出す気でお出しになったらといったのだ。肉親と他人のちがいが、はっきりと、そこにあった」(『那須文学13号』(那須文学社、1972年))と書き残している。

この文章はごく自然だよね。ただお母さんのアイさんが「上梓の諾をためらっておられた」ことは知らなかった。最初にお会いした時、あるいはその後もしゅん巡があったのかもしれないけど、三郎さんとの打ち合わせに同席していたアイさんが出版に関して直接言われたことは何もなかったと思う。

この文章はごく自然だよね。ただお母さんのアイさんが「上梓の諾をためらっておられた」ことは知らなかった。最初にお会いした時、あるいはその後もしゅん巡があったのかもしれないけど、三郎さんとの打ち合わせに同席していたアイさんが出版に関して直接言われたことは何もなかったと思う。

だからアイさんが「ためらって」という印象はないんだなあ。僕の前では口にしなかった。席を外した時か打ち合わせの夜にこちらが引いたあとに、「お父さん、そこまでは」みたいなことを言ったのかもしれない…、わからない。その後も本が出てからも、ずっとアイさんにそういう印象は全くなかった。

でも、やっぱりそうだったのかな。実際、アイさんの気持ちはわかる。あの時に言われてたらきっと理解していたな。

☞母 高野アイさんと会って

今も話題になるタイトル『二十歳の原点』の読み方、「はたちの原点」か「にじゅっさいの原点」かについて詳しく聞いた。

大門:今でも「はたちの原点」って言うの?(笑)。「にじゅっさいの原点」のつもりだけど。僕自身は最初から「にじゅっさい」って呼んでた。「はたち」か「にじゅっさい」か迷うことなく、ポンっと「にじゅっさいの原点」。

部長に最初話した時からそうだった。その時はもう確信があったからね、「『にじゅっさいの原点』、これは行けるので、これで」…とね。大人になる境目が二十歳=にじゅっさい。読み方として美しいし、迫力もあると思った。

自分の言語感覚から言って「はたち」より「にじゅっさい」と読む方が現代的じゃないかな。そういう現代的なものに値する内容だと思ってるしね。

確かに以前は日常生活で普通に「はたち」が使われてて、「君もはたちになったじゃないか」と言う方が「にじゅっさいになった」より通っていた。でも『二十歳の原点』は、昔の人…「はたち」世代のね、述懐じゃないんだから。そういったニュアンスもある。

その後も「にじゅっさい」で作業した。当然、関係者や周囲との打ち合わせは全て「にじゅっさい」でしたし、そこで三郎さんからも、アシスタントを頼んだ女性部員からも何の異論も出なかった。

「二十」なんて数字に「にじゅっ」って読み方のルビを振るってやぼったいじゃない。それに「にじゅっさい」と読むのが常識、当たり前と思っていた。だから最初の『二十歳の原点』単行本にルビを振らなかった。そもそも僕は一貫して単行本にその種のルビを振ったことないから。日記は簡便に書くから「20才」とアラビア数字だとしても、それじゃ縦書きのタイトルにならないし、感性から言ってもアラビア数字を使う気はなかっただろうね。

「二十」なんて数字に「にじゅっ」って読み方のルビを振るってやぼったいじゃない。それに「にじゅっさい」と読むのが常識、当たり前と思っていた。だから最初の『二十歳の原点』単行本にルビを振らなかった。そもそも僕は一貫して単行本にその種のルビを振ったことないから。日記は簡便に書くから「20才」とアラビア数字だとしても、それじゃ縦書きのタイトルにならないし、感性から言ってもアラビア数字を使う気はなかっただろうね。

でも新潮文庫『二十歳の原点』の奥付には「にじゅっさい」ってルビが振ってあるんだね。文庫の編集部は別だから事情はわからないけど、僕の意思を継いでくれたんじゃないかな。いや、新潮社の社内では「にじゅっさいの原点」って呼ぶのが当たり前だったから、迷いもなかったかもしれない。それまでの社内の呼び方でルビを振っただけだろうな。何か一部で「はたち」の読み方も出回ってたから、わざわざ念のために振ったかもしれないけど。

ただ結果として世間では「はたちの原点」の俗称が堂々と通ってるんだよね。それで途中から“どっちでもいいや”って思ってるんだ。あんまりこだわらない。

☞「はたちの原点」か「にじゅっさいの原点」か

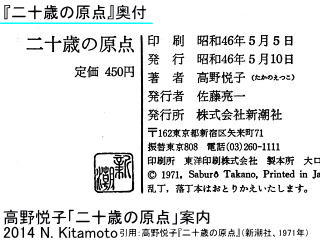

1971年5月10日(月)、『二十歳の原点』単行本の初版が発行される。たちまちベストセラーとなった。

1971年5月10日(月)、『二十歳の原点』単行本の初版が発行される。たちまちベストセラーとなった。

大門:本を出した時の読者からの反響が大きかった。手紙がたくさん来た、500通を超えるぐらい。新潮社に来た分はまとめて高野家に渡した。本のカバーそでに住所を掲載した高野家に直接来たのもある。だからかなりになった。

新潮社に来たのは自分自身が理解しておきたいところがあったので読んだ。もちろん賛否両論いろいろ。あの時代は、やっぱり同世代の人が一番多かったから。若い人たちもいろんな政治問題で揺れて、かつ社会変動が大きい時代だからね。若者が生き生きしてるんだよ。来た中からピックアップして「読者から─『二十歳の原点』を読んで」を作って『二十歳の原点序章』の付録として入れた。

書店からいっぱい注文が来た。社内では増刷のたびに手元に通知が回ってきた。もう大変な数字になっていた。“いや、すごいなあ”と…、もちろん“うれしいな”と思った。

“やっぱり売れた”までは言い過ぎだけど、出す前から“ある程度は売れるんじゃないか”と期待は持っていた。『二十歳の原点』単行本の初版が1万部。新人で名前も知られてない人で初版1万部は、当時のこの種の本としては破格に多かった。普通は良くても5000部くらいだから。破格の初版部数は要するに部長が直感的に“行ける”というのを受けて決まっていった。

自分も確信はしていたけど、それでも“10万から20万部は行けばいいなあ”って思ってたくらいじゃなかったかなあ。一編集者にとって本が売れる世界ってなかなか想像できないんだ。わかんないもの。

1971年6月27日(日)午前11時、大門氏は約半年ぶりに西那須野町の高野宅を訪問。宗源寺で高野悦子の墓前に『二十歳の原点』を報告した。死去から2年だった。

☞高野悦子の墓

『二十歳の原点』は単行本だけで最終的に122万5000部、新潮社では有吉佐和子『恍惚の人』(1972年)、リチャード・バック(五木寛之訳)『かもめのジョナサン』(1974年)に次ぐ戦後3番目とされる。

続編として『二十歳の原点序章』(1974年)、さらに『二十歳の原点ノート』(1976年)が出版された。『二十歳の原点』シリーズ3冊で見ると、新潮社の単行本と文庫版で計341万部が売れた(2016年秋時点)。

続編として『二十歳の原点序章』(1974年)、さらに『二十歳の原点ノート』(1976年)が出版された。『二十歳の原点』シリーズ3冊で見ると、新潮社の単行本と文庫版で計341万部が売れた(2016年秋時点)。

大門:最初に『二十歳の原点』を出した時は、続編を考えてなかった。それが売れるからさあ、商売でしょ。さっきの部長が来て「おい大門君、続きを出すことを考えてくれよ」(笑)。『二十歳の原点序章』を出したら、また「作ってよ」(笑)。

〝柳の下のどじょう〟みたいで少し恥ずかしいけど。そういうことで『二十歳の原点序章』と『二十歳の原点ノート』は少しずつ間を置いてやることになった。それでも『二十歳の原点序章』が40万部、『二十歳の原点ノート』が16万部と結構売れた。出版の世界では10万部を超えるだけでも大変なんだ。

この2冊は『那須文学』掲載分がないから、全て日記のノートを元にした編集作業だった。全部任せていただいて、生かす箇所、削る箇所、僕がまとめた。編集方針は基本的に同じで、時系列をさかのぼっていった。

『二十歳の原点序章』と『二十歳の原点ノート』で日記の期間は何となく区切りが付いているけど、その期間に意味があると言うより、むしろ分量つまり本の厚さがかなり関係していた。若い読者だから、ほどほどの値段で本を作らないといけない。高い値段を付けたくなかった。

『二十歳の原点』の売れ行きを見てるから、次の『二十歳の原点序章』は初版5万部、『二十歳の原点ノート』は3万部刷るのを営業部もOKするようになるわけだ。当時の営業の人には「いい本出してくれました!」っておだてられて…、今でも会うと言われたりする(笑)。

計340万部って出版界では〝天文学的数字〟だった。めちゃくちゃ売れたから表彰された。

新潮社では、単行本の部数が多く売れると、記念に特別な装丁で本(特装本)を作って著者に贈る慣例がある。『二十歳の原点』シリーズ3冊でも1976年に特装本を作って高野三郎氏に贈った。その時に作られた特装本を大門氏は保管していた。カバーにある花のイラストの形に金ぱくが押されていた。

大門氏にとって出版の半生で手がけた中で最も売れた本でもある『二十歳の原点』への思いを聞いた。

大門:編集者と言うより個人の思い、人格、生き方、あのいろんな世代に対する物の考え方、それらみんなが一緒になってるんだ。誰だってそうだろう。

〝安保〟の晩年、そして全共闘の時代。社会の矛盾なんかの中で魂の、生き方のぶつかり合い。誰もが当然、何らかの形で悩む歳じゃないか。高野悦子『二十歳の原点』に書いてあることは、反すうすれば誰にだってある。そういう何かが、彼女の生々しい表現力によって、言葉が生きている。

青春の不安定な、あっちにもこっちにも見えたり見えなかったりする迷い、戸惑い。悩みや喜びみたいなものが全部ごちゃごちゃと出てくるところが、この本の最大の魅力だと思う。

若い人には自分の気持ちと照らして読んでくれることができるんじゃないかな。自分自身もそうだった。

一般向けの文庫で50年近くたってもまだ売れて増刷してるなんて珍らしい。夏目漱石のような文豪や有名人でもないのに、こういう形で〝生きてる〟本ってないんじゃないか。

編集者としてこの本にめぐり合えたのは幸せだった。こういう仕事を僕にやらせてもらえた。亡くなってからしか会ってない高野悦子だけれど、非常に思うことがある。

戦後の文芸編集者を代表する一人である大門武二氏へのインタビューということで非常に緊張したが、根掘り葉掘りの質問に対して懇切丁寧に答えていただいた。そのうえで本ホームページの意図をくみ取り、50年近く前にあたる当時の事実関係の確認について積極的に協力いただいた。

『二十歳の原点』がベストセラーになったのは、読者の立場に立つ秀でた編集者に恵まれたことを改めて感じた。

[注は本ホームページの文責で付した。]

2017年11月30日に行ったインタビューに基づいて構成した。

本ホームページへのご意見・ご感想をお寄せください☞ご意見・ご感想・お問合せ