京都:雨・最低11.3℃最高14.3℃。一日中雨だった。

青雲寮

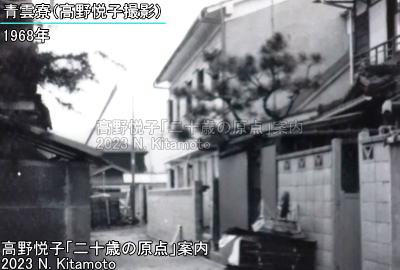

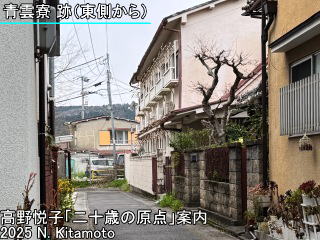

下宿は、京都市東山区山科御陵鳥ノ向町(現・山科区御陵鳥ノ向町)のアパート、青雲寮である。2階建ての建物は別の名称で現存している。

部屋は2階東側である。なお「寮」とは主に学生向けのアパートを意味する名称であり、立命館大学の学生寮ではない。

高野悦子が撮影した青雲寮の写真が見つかった。原田方に移る直前の1968年3月に自分のカメラで撮影したものである。

入り口付近やブロック塀、軒の状況は大きく変わっていない。

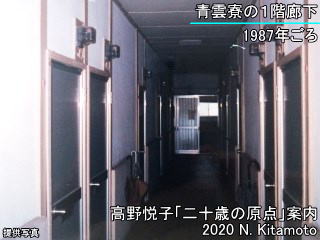

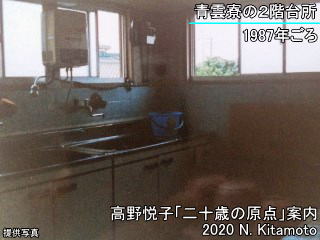

下の提供写真は1987年ごろの青雲寮の様子で、かつては廊下の南北に部屋があったことがわかる。

1962年築の建物は1992年に大幅に改築された。

青雲寮から京阪山科駅までは徒歩4分ある。

☞1967年3月15日「部屋代四五〇〇」

☞1968年3月31日「この青雲寮での一年間の生活」

立命館大学の昭和42年度入学式は各学部ごとに分かれて行われた。4月8日(土)は一部の理工学部(09:30)と文学部(13:00)、それに二部全学部(17:30)が入学式を行った。

研心館4階は、約1,200人収容の講堂(大教室)だった。

☞二十歳の原点1969年3月8日「恒心館、研心館は全共闘に封鎖され人影もまばらな静かなキャンパスであった」

☞立命館大学広小路キャンパス

合唱団メンネルコールは、立命館大学の男声合唱サークル「立命館大学メンネルコール」のことである。メンネルコールはドイツ語で男声合唱団の意味。

立命館大学校歌(明本京静作詞、近衛秀麿作曲、外山雄三編曲)

あかき血潮 胸に満ちて 若人真理(まこと)の 泉を汲みつ

仰げば比叡 千古のみどり 伏す目に清しや 鴨の流れの

かがみもとうとし 天の明命 見よわが母校 立命 立命

学長の末川博(1892-1977)は、高名な民法学者。1946年から1969年まで立命館大学の学長を務めた。

学長の末川博(1892-1977)は、高名な民法学者。1946年から1969年まで立命館大学の学長を務めた。「末川博総長は40分にわたる〝総長のことば〟で、「自信と誇りをもて」と強調したあと、分裂状況にある学生運動にふれて「まず勉強せよ」とさとした。

同総長は「学生らしい視野で本を読んで、はじめて学生運動の正しい発展がある。米帝反対、ベトナム侵略反対…などと唱えている学生が、レーニンの帝国主義論を知らなかったり、マルクスの資本論を手にしたことがないようでは困る。昔は〝論語読みの論語知らず〟がいたが、いまは〝マルクス読まずのマルクス知り〟が学園に横行しているようで悲しむべき状況だ。ワッショ、ワッショと、付和雷同する前に大学生である自覚をもって落ち着いて学習してほしい」ときびしくさとし」た(『京都新聞昭和42年4月8日(夕刊)』(京都新聞社、1967年))。

立命館大学では、1967年度入試の合格者計10,249人に対し、入学手続きをしたのは5774人で、補欠入学者に加えて、さらに入学式後に再補欠合格者1,074人を出す事態となった。

文学部史学科日本史学専攻でも、当初合格者(高野悦子が含まれる)の91人と再補欠合格者30人中16人があり、最終的に計105人が入学した。

当時、全国の私立大学で補欠合格者が、年々増加する傾向にあり、しかも、有名大学といわれ、多くの受験者を集める私立大学ほど補欠合格者が多くなる傾向にあった。

「たとえば慶大の文学部では正規合格者656名に対し、それの2倍弱にもおよぶ1,208名の補欠合格者があった」(「補欠合格と二次募集の実態」『螢雪時代'67年6月号』(旺文社、1967年))。

研心館4階では、入学式に引き続いて文学部紹介が行われた。

高野悦子はそのあと研心館3階で学生証を受け取った。

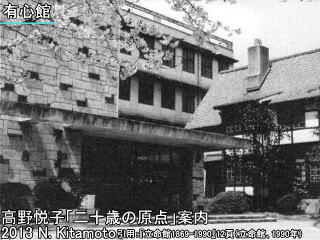

日本史学専攻の新入生は、さらに寺町通を通って有心館まで移動し、有心館玄関前で入学の記念写真を撮影した。撮影ポイントである有心館玄関は敷地のやや奥まった位置にあったため、跡地に建っているマンションの1階内部に相当する。

写真には昭和42年度日本史学専攻の新入生のうち94人(男子56人、女子38人)と教員3人の計97人が写っている。男子は学生服が多く、女子はジャケットとスカートが大半である。高野悦子もジャケット・ブラウスとスカート姿で最前列中央に着席している。

教員3人は文学部長(教授)・林屋辰三郎、教授・前田一良、専任講師・衣笠安喜である。

☞有心館

☞二十歳の原点・高野悦子略歴「この間、林屋健三「京都」に従って」

☞1967年4月30日「前田先生は誰かがいったが」

京都:雨・最低10.2℃最高13.3℃。一日中雨だった。

入学式以後の動きをまとめる(カッコ内は会場の教室)。

入学式以後の動きをまとめる(カッコ内は会場の教室)。

・4月10日(月)

09:30 学修指導(オリエンテーション)(清心館9、10)

13:00 女子身体検査(清心館3)

・4月11日(火)

10:00 講演(研心館4)

13:00 学生部・学友会ガイダンス(研心館3)

・4月12日(水)

10:30 保健体育・図書館ガイダンス(研心館4)

13:00 ツベルクリン反応検査(存心館16)

・4月13日(木)

13:00 専攻別学修指導(存心館20、33、34)、クラス懇話会(清心館3、8、有心館111-115)

☞清心館

高野悦子と日本史学専攻で同学年(1967年入学)だった大越輝雄氏(66)は、

「高野さんは、小柄で愛くるしい人でした。クラスに溶け込もうとしつつ、どこかぽつねんとしていた印象もあります。入学後すぐ共産党系の部落問題研究会に入るなど、社会問題への関心が高かった。共産党系の友人が多いのに、彼らと敵対する全共闘にシンパシーを感じたことにも悩んだのかもしれません。

「自己とは何か」を社会との関係において問い詰めたのが全共闘運動であり、そこに彼女も共鳴したのでしょう。しかも、高野さんは女性です。フェミニズムはおろかウーマンリブも本格化する前に、女性として扱われることへの違和感を抱えていたようです。

自己とは何か、は答えのない問いです。この問題意識を持続させつつ生き延びるには、より過激な大学外の闘争に身を投じるか、学問の世界に戻るしか選択肢はなかった。私も含め学科同期120人の約半数は中退しました。それにしても、一人で背負えるような問いではない。彼女にたとえば、ジャズを気楽に語り合うような仲間がもっといたら、と思うことが今もあります」(「舞台をゆく─京都市上京区(高野悦子「二十歳の原点」)」『毎日新聞(大阪本社)2014年1月27日(夕刊)』)と話している。

結局ともに入部しないことになる。

☞1967年4月20日「歴研のガイダンスがあった」

統一地方選挙では焦点の東京都知事選挙で、無所属で社会・共産推薦の美濃部亮吉(63)が初当選した。

有心館は梨木神社北側の京都市上京区寺町通広小路上ル染殿町にあり、立命館大学広小路キャンパスを構成した校舎の一つ。

1961年3月に完成し、鉄筋コンクリート4階建てで、主に外国語の講義が行われる教室だった。名称は「詩経」小雅・巧言の「他人有心、予忖度之」に由来する。また有心館前にあった木造2階建てで赤い瓦ぶきの敬学館は1958年に個人宅を買い受けたものだった。

広小路から衣笠キャンパスへの移転に伴う一環で1978年に同志社女子大学に売却された。旧・有心館は「清真館」、旧・敬学館は「朝陽館」と名付けられ、同志社女子大学梨木学舎として1988年まで主に一般教育の講義が行われた。

現在はマンションが建っている。

清浄華院(しょうじょうけいん)は、京都市上京区寺町通広小路上ル北之辺町にある寺院(上記地図参考)。

浄土宗京都4カ本山の一つで、860年に円仁(慈覚大師)が創建した。名前は「浄土に咲く蓮の華のように、清らかな修行ができる場所」という意味である。現在地に移ったのは天正年間(1573~92)。

江戸時代にたびたび火災に遭っており、現在の建物は寛政年間(1789~1801)以降のものである。寺町通の総門から入ると、境内には御影堂(大殿)、大方丈、不動堂などが並んでいる。

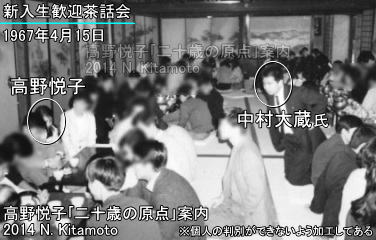

日本史専攻の新入生歓迎茶話会は、4月15日(土)午後1時から4時まで清浄華院の境内の南東奥にある小方丈の座敷で開かれた。会費は100円だった。

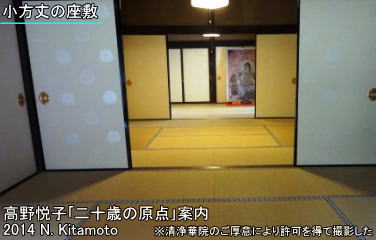

小方丈(こほうじょう)は寺の生活空間で、近年まで寺務所もここにあった。木造で式台のある玄関が設けられ、広い座敷がある。

茶話会の様子は撮影されていた。本ホームページではその貴重な写真を入手した。

新入生の高野悦子は座敷の隅でうつむき気味に座っている。周囲には2年生が目立つ。

茶話会の幹事役だった中村大蔵(当時3年生)がスーツ姿で写っている。中村は「ヘソを見せてお互いにつきあおう」と話したのは自分であると証言している。47年目にして『二十歳の原点序章』の記述が写真で裏付けられた形になる。

寺務所によると、茶話会の会場となった小方丈の座敷では立命館大学広小路キャンパスが移転後も立命能の練習が行われたという。

ふすまなどは替えられているが基本的に当時の姿をとどめている。

☞元立命大文闘委リーダー・中村大蔵氏「静かにほほえんでいた彼女」

岩波新書(岩波書店)は当時、新刊1冊150円。

これについて、話をした男性(当時日本史学専攻3年生)は「実際には3日に1冊なんて読んでいなかった。先輩面をして新入生の前でいい格好をしたかったんだと思う」と回想している。

三条大橋は、京都市東山区三条通川端角大橋町と京都市中京区三条通木屋町東入ル中島町を結ぶ三条通の橋で、鴨川に架かる。現在の橋は1950年に架け替えが完成した。ヒノキ製の欄干は1973年に取り換えられて以降、補修を繰り返している。

河原町三条から京阪・三条駅に向うために三条通を東へ歩き、三条大橋を渡った。通学ルートの一部である。

この地点を流れるのは賀茂川ではなく、鴨川である。

当時は、川の左岸地上に京阪本線の三条駅ホームがあった。

「三条大橋は、天正18年(1590)豊臣秀吉が増田長盛を奉行として造立させたもので、今もなおその旨を刻した擬宝珠が、欄干を飾っている。架橋としては、はやく四条橋・五条橋の方があったが、三条大橋は日本の石柱橋の濫觴であるといわれ、たちまち京の街道の道標ともなったのである」

「すべての道は京都に通じ、三条大橋に集った」(林屋辰三郎「三条大橋」『京都』岩波新書(岩波書店、1962年))。